|

�͂��߂�

�z�W�X���̐��U

��v�P�s�{���X�g

�z�W�X���֘A�N�\

�\���ق̉Ƃ���\

��l�咷�҂̎��M�����ɂ���

��Ėڟ��́w�َ�����`���Ɓx��ǂ��Ƃ�����̂��H

��z�W�X���t�[�f�B�j

��z�W�X����i�̌Ï����̂͂Ȃ�

������N���t�g�̃z�W�X���]

��}�^���S�̂͂Ȃ�

�\����\

�EThe Goddessof Death

�@�i���̏��_�j

�EEloi Eloi Lama Sabachthani

�@�i�G���E�G���E���}�E

�T�o�N�^�j�j

�EThrough the Vortex of A Cyclone

�@�i�T�C�N�����̉Q���āj

�EDate 1965: Modern Warfare

�@�i1965�N�F����̐푈�j

�EThe Riven Night

�@�i�ꂽ��j

�EThe Haunted Pampero

�@�i�z�[���e�b�h�E�h�p���y���h�j

�EThe Room of Fear

�@�i���|�̕����j

�EOut of the Storm

�@ �i�����j

�����N

Sigsand

manuscript

�Y���̕l�ӂ���

Seaside

Junk Foods |

�@�E�B���A���E�z�[�v�E�z�W�X���iWillam

Hope Hodgson)�́A1877�N11��15���A�C�M���X�̃G�Z�b�N�X�B�u���b�N���A�E�G���h���ɂ����āA�q�t�ł��镃�T�~���G���iSamuel�j�ƕꃊ�W�[�iLizzie�j�̊ԂɁA�\��l�̎q���̓�Ԗڂ̎q�i�����O�l�͗c�����Ɏ��S�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�q�t�ł��镃�T�~���G���͗Y�قŖ��͓I�Ȑl�����������A���`��̎v�z�A���߂̑���Ȃǂ��獑����Ƃ����ΑΗ������B���������l�����������ǂ��v����͂����Ȃ��A���̂��ߗႦ�A�C�������h�̍r�ꂽ�C�ݒn�тł���S�[���E�F�C�̂悤�ȕӋ����̈ӂɑI��A���т��ѕ��C�������邱�ƂƂȂ����B�q�t�ɂȂ��Ă��玀�ʂ܂ł�21�N�ԂŃT�~���G�������C�����n���11�ɂ��y�сA�܂�2�N��1�x�͋�����ړ��������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ō�̕��C��̓����J�V���[���������A�����ł͐M�k�̑啔�����a�эH��̘J���҂������B���������킯������A�����͏�ɋꂵ���A�z�W�X���͖����ȋ�����鎖���o���Ȃ������B �@�E�B���A���E�z�[�v�E�z�W�X���iWillam

Hope Hodgson)�́A1877�N11��15���A�C�M���X�̃G�Z�b�N�X�B�u���b�N���A�E�G���h���ɂ����āA�q�t�ł��镃�T�~���G���iSamuel�j�ƕꃊ�W�[�iLizzie�j�̊ԂɁA�\��l�̎q���̓�Ԗڂ̎q�i�����O�l�͗c�����Ɏ��S�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�q�t�ł��镃�T�~���G���͗Y�قŖ��͓I�Ȑl�����������A���`��̎v�z�A���߂̑���Ȃǂ��獑����Ƃ����ΑΗ������B���������l�����������ǂ��v����͂����Ȃ��A���̂��ߗႦ�A�C�������h�̍r�ꂽ�C�ݒn�тł���S�[���E�F�C�̂悤�ȕӋ����̈ӂɑI��A���т��ѕ��C�������邱�ƂƂȂ����B�q�t�ɂȂ��Ă��玀�ʂ܂ł�21�N�ԂŃT�~���G�������C�����n���11�ɂ��y�сA�܂�2�N��1�x�͋�����ړ��������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ō�̕��C��̓����J�V���[���������A�����ł͐M�k�̑啔�����a�эH��̘J���҂������B���������킯������A�����͏�ɋꂵ���A�z�W�X���͖����ȋ�����鎖���o���Ȃ������B

�@13�̎��A�z�W�X���̓P���g�B�}�[�Q�[�g�ɂ���}�[�K���b�g��h�w�Z�iMargaret's Boarding School�j�ɓ��w���邱�ƂƂȂ����B�����A�z�[�v�́u�D���ɂȂ肽���v�ƁA�w�Z�������ɓ����o���Ă��܂��B1891�N�̂��Ƃł���B��Ƀz�W�X���̒�̈�l�ł���N���X��������Ƃ���ɂ��ƁA�Z�z�[�v�͗c�������璴���R�I�Ȃ��̂Ɏ䂩��Ă����Ƃ������ƂŁA���������n�D���ނ��C�̐_��ւƓ������̂��낤���B���邢�́A���̎����ɂ͊��ɃG�h�K�[�E�A�����E�|�[��A�W���[���E���F���k��̍�i�ɐe���݁A�C�ւ̓�����点�Ă����̂�������Ȃ��B

�@�������́A�ނ������ɕ߂܂������߁A�������Ȃ��������낵���B�����A���܂����r�ȃz�[�v�͏���Ȃ��B�ŏ��A���e�͔ނ��D���ɂȂ邱�Ƃɂ͔����������A�Ō�ɂ͂��̋����C�����ɍ����������B�����ďf���̒���̂��ƁA�z�[�v���A�v�����`�X�i�m�����K���j�Ƃ��āA�D�ɏ悹�Ă��炤���ƂɂȂ����B����ɂ́A���邢�͔ނ̕��̌��N���������Ă������Ƃ��W������̂�������Ȃ��B���̃T�~���G���́A��A�K���ł��̐�������ɂ��̐������邱�ƂƂȂ������炾�B�n�����q�t����������A�����ɑ��q�ɐE�������邱�Ƃ͂ނ��늽�}���ׂ����Ƃ��Ǝv�����̂�������Ȃ��B�܂��A����ɂ͕��T�~���G���ƃz�[�v�̊W�����Ȃ�ْ��������߁A�f������l�������������Ƃ��������Ƃ��āA�D�ɏ���悤�ɐ������Ƃ������Ă���B������ɂ���A�z�W�X���̊w�Z����͂����ŏI�����Ă��܂��B

�@��������1891�N�A�z�W�X���͐���ăA�v�����`�X�Ƃ��ĊC�ւ̑����ݏo�������A���ɂ܂Ō����D�������̌����́A�ނ̑z���Ƃ͂������ꂽ���̂������B�D���Ƃ��Ă̐������n�܂��ĊԂ��Ȃ��A�z�W�X���͐��v�Ƃ����E�ƂɌ��ł������A����͂₪�Č����ɂ܂Ŗc���ł������B

�@�z�W�X���̌��t�ɂ��ƁA�ŏ��̎l�N�Ԃ̌��K�����ԂŁA�ނ��ŏ��ɉ��ɂ����̂́A�������ア����̐l�Ԃ��s�҂��邱�Ƃ������̂悤�ɂ��Ă���A�ň��̃^�C�v�̓q�C�m�ł������B�z�W�X���̓n���T���ȗD�j�Ƃ��������e�ŁA�����������i5ft.4

1/2in�قǂ��Ƃ�������A165�p���x���j����������A�i�D�̉a�H�ƂȂ����B�����Ƃ̗]��̎d�ł��Ɋ��肩�˂āA���ɂ͔��t�����݂����Ƃ����������A����͑�l�ł���A�u�}�X�e�B�t�ƃe���A�̐킢�ɂ������v�L�l�ŁA�U�X�ȕԂ蓢���ɏI������B����́A�{�����t�ȂNj�����Ȃ������̏�i�ł���A��������m�ɕ����ԊO�m�q�C�̑D�̒��ŁA����Ă���͍̂r���ۂ��D������B�����ē���Ă��炦��悤�ȏꏊ�ł͂Ȃ������B�ǂ��l�߂�ꂽ�z�W�X�����A����̐g����邽�߂ɁA�����Ă���悭�Έ���邽�߂ɁA�g�̂�b���n�߂��̂����R�Ȑ���s���������B

�@�z�W�X���͑D���Ń{�f�B�[�r�����n�߂��B����͉䗬�ł͂��������A�ǂ�����ő�̌��ʂ������邱�Ƃ��ł��邩��^���ɍl���A�₪�Ă͋ؓ��̉Ȋw�I��p�̌���������܂łɂȂ����B�������Ď����Ƃ��ɔF�߂�����ȓ��̂���ɓ��ꂽ�ނ́A�D�����肽��ɂȂ��āA����҂ݏo�����g���[�j���O�ɂ��āA�u�T���_�E�E�}�K�W���v�ȂǁA�����̃{�f�B�[�r���̎G���ɔ��\����悤�ɂȂ�B�����Ă��ꂪ�z�W�X���́A��ƂƂ��Ă̑����ɂȂ����Ă䂭���ƂɂȂ�B

�@4�N�Ԃ̌��K�����Ԃ��I������A�O���q�C�m�Ƃ��Ă����4�N�̃L�����A��ς݁A�z�W�X���̑D�������͓s����8�N�Ԃɋy�B��ɂȂ��đD���̐�����U��Ԃ�A�u�����H���ɍ��������B�����������A���������Ȃ��B�D�ł̐����́A�̂����āA�������邾���́A����Ȃ��l�����v�Ƃ܂Ō��������z�W�X���́A���������̑D�ł̐�������A��ɔނɂƂ��đ傫�ȈӖ������A�����̂��̂��g�ɂ����B�������̂ƕs���̐��_�A�D���Ƃ��Ẵ��A���ȑ̌��A���ɂ����C�̉��٘b�A�j���[�W�[�����h���ŁA���Ԃ��L�̌Q���C����~�������Ƃɂ�鉤���l������iRoyal

Humeine Society�j���̓����_���A����Ɏʐ^�Ƃ�����A�Ȃǂł���B����炪�A���ʓI�ɂ̓z�W�X���́u���v�ł̐����̗ƂƂȂ����B

�@1898�N�A�D�����肽�z�W�X���͕��̍Ŋ��̕��C�n�����������J�V���[�B�̃u���b�N�o�[���i���o�v�[���̖k���ɂ���A�ȍH�Ƃʼnh�������j�ɖ߂�A��1899�N�A���̌o���ƃ{�f�B�[�r���Œb���グ��ꂽ���̂������āA�uW.H.Hodgson's

School of Physical Culture�v���J���A�n���̌x�@���̎�҂炪���k�ƂȂ����B

�@�Ƃ���ł��̗��N�A����L���ȃG�s�\�[�h�����܂ꂽ�B

�@�u�t�[�f�B�j�����v�ł���B

�@1902�N10��24���A�n���̃p���X����ɏ��Ƃɗ����u��p�t�v�t�[�f�B�j�̓ꔲ���ɁA�z�W�X���́uNorthern Daily Telegraph�v����ʂ��Ē�����@�������̂��B�t�[�f�B�j�͗������A��l�̑Ό������������B�����A����24�������z�W�X���́A����������肷�����B�w�Z��PR�̖ړI���������̂�������Ȃ����A�����ɎႳ�̂������낤�B�t�[�f�B�j�������Ă������g���g�����Ƃ����݁A���玝�Q�����g���g�p�����B�������A�����C�M���X�ōł��͎����̒j�̈�l�Ƃ܂Ō���ꂽ���̓��̂�U��i��A����̐g�̂ɑ���m���܂ł����������āA�������ɔނ�グ���̂��B���ǁA�t�[�f�B�j�͓ԋ߂�������ꓬ���āA�{���炯�A�����炯�́A�����₦�₦�̎p�ł���ƒE�o�����B�����A���̒E�o�ɂ͒��Ԃ̏������������ɈႢ�Ȃ��ƃz�W�X���͌�ɏq�ׂĂ���B�Ƃ͂����A���̈���Ȏp�ɁA�ϋq�͋t�ɓ�����B�z�W�X���ɂ��Ă݂�A���ӋC�ȃC�J�T�}�t�̕@���������Ă�낤�Ƃ����C�����������̂�������Ȃ����A���̈ꌏ�̓z�W�X���ɂƂ��āA�����Ƃ��������A�������������Ƃ��Ďc�鎖�ɂȂ����B���Ȃ݂ɁA�t�f�B�[�j�͂��̖���u����ׂ��z�W�X���̖�v�ƌ��A��X�܂Ńu���b�N�o�[���ւ̏��Ƃ̍ۂɂ͌��Ȏv�������邱�ƂɂȂ����B

�@�z�W�X���́A��1903�N�ɂ́uW.H.Hodgson's School of Physical Culture�v����ނ��B�o�c��������������Ƃ������Ƃ����A����ɂ͂��邢�͐�̈ꌏ��������x�W���Ă���̂�������Ȃ��B�����A����ƑO�サ�āA�z�W�X���̓{�f�B�[�r���̎G���Ɋ�e���n�߂Ă��邵�A�������烉�C�^�[�Ƃ��Ă̎��������Ƃɂ���āA��ƂƂ��ė��������Ƃ����C�����������������Ă����Ƃ����̂�����̂�������Ȃ��B�Ƃ����̂��A�w�Z���̂́A�ނ̖��O���O���āA���̌�����炭�͑��������悤�ł��邩�炾�B

�@�����ɔނ́A�Z�ł���t�����N�iFrank�j����āA�D������ɂ͊��Ɏʐ^�Ƃ�����ɐe���ނ悤�ɂȂ��Ă������A1897�N���痂98�N�̍q�C�̒��ŎB�e�����������̊C�̎ʐ^�A�Ƃ�킯���̊C���̎ʐ^����ʐF�̃X���C�h�ɂ��ē��e���A��������ɍu��������Ƃ������Ƃ��s���Ă����B�����͂܂��ʐ^�Ƃ������̂�����قǕ��y�͂��Ă��炸�A���������̊C���Ȃ̎ʐ^�Ȃǂ͒������������߁A�l�X�͂��Ẵz�W�X�����C�ɓ��ꂽ�悤�ɁA�傢�Ȃ鋻���������ăz�W�X���̘b�Ɏ����X�����B���������u������̎������A�ނ̐������x����ƂƂ��đ傫�Ȕ�d���߂��B�X���C�h�́A�c�O�Ȃ��猻�݂͎c���Ă��Ȃ����A���������d���́A�z�W�X���ɂƂ��āA�ނ�D��肩�當���l�ւƐ��܂�ς�点�Ă������̂Ɏv�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����A���ꂾ���ł͔ނ̎����Ƃ��Ă͏\���ł͂Ȃ������B�z�W�X���������̐E�ƂƂ��đI�̂́A��Ƃ������B���Ƃ��ƑD�ɂ��u���������b�g���̏����Ȃǂ���������œǂ�ł����z�W�X���̂��Ƃ�����A�^�������ȋC�����ƌ�����B����ɁA�w�Z���낭�ɏo�Ă��Ȃ��������A�Ɗw�ŕ����A�{�f�B�[�r���G���Ƃ͂������M�Ŏ����邱�Ƃ��o�������ƁA����ɍu���ł������̕]���Ă��邱�Ƃ́A�傫�Ȑ��_�I�ȗ͂ɂȂ����ɈႢ�Ȃ��B

�@�������ăz�W�X���͔M�S�ɏ����������n�߂��B�{�f�B�[�r�����䗬�ł������悤�ɁA�Ɗw�ŁA��T��ŁA�ł���B

�@��������1904�N�ɏ�����uThe Goddess of Death�v���uRoyal Magazin�v�ɁA������1905�N�ɂ́uA Tropical

Horror�v���uGrand Magazin�v�Ɍf�ڂ���A�����Ƀz�W�X���͂��ɍ�ƂƂ��Ă̓�������n�߂��B�uThe Goddess of

Death�v�́A�J�[�i�b�L���̂̐��Ƃ������i�����A�ǂݕ��Ƃ��Ă͂��قnj���ׂ���i�ł͂Ȃ��B�����A���́uA Tropical Horror�v�͈�]���ăz�W�X���ɂ����`�����Ȃ��C�m�z���[�ł���A�T���K�b�\�[���̂̐�ڂ������B���̍�i���D�]�����ƂŁA�z�W�X���͎育�������������ɈႢ�Ȃ��B���̍��A�ނ͉p����Ƌ���iThe

Society of Authors�j�ɉ������AH.G.�E�F���Y��o�[�i�[�h�E�V���E��Ɛe�������сA�v���̍�ƂƂ��Ă̐S�\�����w�悤���B�����A���̌�̓��͌����ĕ��R�ł͂Ȃ������B�o�ŎЂ��z�W�X���̍�i������Ȃ�Ɣ����Ă���邱�Ƃ͋H�ŁA���͑���Ԃ���ė����B�����z�W�X���͒��߂Ȃ������B����Ԃ���Ă������e���A����ɕʂ̏o�ŎЂ֑�������B�������āA�^���悯��Όf�ڂ����܂������A���܂�Ȃ���Ή��X�Ƃ��ꂪ�J��Ԃ���邱�ƂɂȂ����Bkane���ɂ��ƁA���������������l�S��߂��ɋy�Ԃ��Ƃ��������Ƃ����B����������̓C�M���X�����ł͂Ȃ��A�A�����J�ɂ܂ŋy�B�z�W�X���̒Z�҂́A�S����100�шȏ゠�邪�A�����悤�Șb������������̂͂����������e�̌��ʂł�����Bkane���̌��t�����A�u�܂��ɕs���̐��_�v�ł���B�D�����@�ׂŌ��ȏǂȈ�ʂ��������A�v������ǂ��܂ł����߂Ȃ��z�W�X���́A�t�f�B�[�j�ł͂Ȃ����A�G�ɉ����͂Ȃ��l���ł͂Ȃ����낤���B

�@�Z�҂ƕ��s���āA�z�W�X���͒��҂ɂ������߂��B�����ꂽ���́A�K���������̒ʂ�ł͂Ȃ��悤�����A1907�N�ɂ͏��̒��сuThe Boats

of the �gGlen Carrig�h�v��Chapman & Hall�Ђ���A��1908�N�ɂ͓��Ђ����͂蒷�сuThe House

on the Borderland�v���A����ɂ��̗��N�ɂ�Stanley Paul & Co���璷�сuThe Ghost Pirates�v���o�ł����B�����O�̍�i���A������u�{�[�_�[�����h�O����v�ƌĂ����̂ŁA���̌ď̂́uThe

Ghost Pirates�v�̑O�����Ńz�W�X�����疽���������̂ł���B������1912�N�ɂ́A��\����ɂ��y�ԁA�ނ̍Œ��̒��тł���A�܂�����ł�����uThe

Night Land�v���o�ł����B�����A�Z�҂̈ꕔ���]���Ă����̂ɑ��āA�ނ̒��҂͂ǂ���Ƃ��Ă��قƂ�ǖَE�ɋ߂��]���������邱�Ƃ��o���Ȃ������B�ő�̎��M��ł������uThe

Night Land�v���َE���ꂽ��ł́A�z�W�X���͂��͂Ⓑ�҂������Ӗ������o���Ȃ������B�z�W�X���ɂ́A�������K�v�ł������B���߂͈������A��U���f�������Ƃɂ͖��킸�^�������ɓ˂��i�ނ̂̓z�W�X���̐��i�ł���B�ނ͒��҂��������Ƃ��A�Ƃ肠�����͂����ς�ƒ��߂āA�p���v�G���ɔ����Z�҂������Ȃ���悤�ɂȂ����B�C�M���X�Ŕ��ꂽ��i�́A���������ς��āA�A�����J�ł�����Ƃ������Ƃ�����ɍs�����B�uNight

Land�v�����s�ɏI�������1913�N2��26���ɁA�����N�̃x�e�B�E�t�@�[�����X��36�Ō����������A���̐����̂��߂ł����邾�낤�B���Ȃ݂Ƀx�e�B�́A�z�W�X������i�\�������Ƃ̂���G���uLondon

Magazine�v��uThe Red Magazine�v���o���Ă����o�ŎЁA�A���t���b�h�E�n�[���X�E�H�[�X��(Alfred Harmsworth's

Publications)�̎Ј��ŁA�uHome Notes�v�Ƃ������������̎G���Ɋւ���Ă����B�܂��A�ޏ��͏ڍׂȃz�W�X���̍�i�̔��荞�L�^���c���Ă��邪�A����͍��ł͏d�v�Ȏ����ƂȂ��Ă���B

�@�����͂������̂́A���M�ł̐��v�͎v���悤�ɂ͗������A��l�͐�����̈����앧�̃R�[�g�_�W���[���ֈڏZ���邱�ƂƂȂ����B���̔N�AEveleigh

Nash�Ђ��uCarnacki, the Ghost-Finder�v���o�ł��ꂽ���̂́A��͂�قƂ�Ǖ]���͂���Ȃ������B

�@�����������ŁA����͑�ꎟ���E���ɓ˓�����B�����j�炵���j�Ƃ��Ĝ���ł����ނ́A�����C�M���X�ɖ߂�A�Ȃ��`�[�h���E�n�����icheadle

hulme�j�Ɏc���āA���m�Ƃ��Ďu�肵�A�Q�킷��B1916�N�Ɉ�x�͓��ɑ��������ď����ƂȂ������̂́A����Ƃ����ɍĂюQ�킵���B���́A���̎��ɂ͎��͂������ɕ����̔N����߂��Ă����̂����A����ł��z�W�X���͒��߂��A�`�E���Ƃ��ĎQ�킵���̂��B����ɂ́A��������������K�I�ȖړI���������̂�������Ȃ��B

�@�����ĉ^����1918�N4��17���B�z�W�X���͗��R��11�C�����̈���Ƃ��ď]�R���A�x���M�[�̃C�[�u���߂��̐���ŁA�h�C�c�R�̖C�e�ɂ���Đ펀�����B���N40�B�ŏI�K���͒��сB�ނ̎���������h���^�C���Y�ɂ́A���������̎i�ߊ��̃R�����g�Ƃ��āA�u�ϋɓI�ʼn������N�A�E�҉ʊ��������v�Ƃ����ꕶ���f�ڂ��ꂽ���A�����ނ̍������̌��t�����邱�Ƃ��o�����Ƃ�����A�ǂ����������낤�B

�@��ꂩ���Ɉ��Ă��Ō�̎莆�ŁA�z�W�X���͐��̂ނȂ�����c�s���ɐG��A�����������{���́u�i�C�g�����h�v�ł���A���E�̏I���̌��i�ł���Əq�ׂĂ���B�����āA�����ɋA�邱�Ƃ��o�����珑���˂Ȃ�Ȃ���i������Ɠ`���Ă���B����͂����ƁA�z�W�X���ɂƂ��Ă̐^�َ̖��^�ɂȂ�͂��̍�i�ł������̂��낤�B�����A���̊肢�͊���Ȃ������B

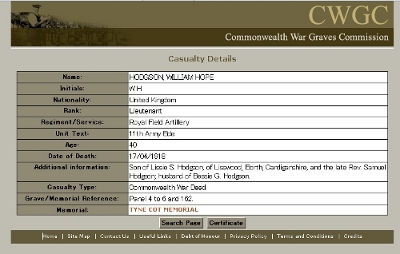

�@�z�W�X���̈�͍̂ӂ��U��A�e���̂��Ƃɂ͖߂�Ȃ������B�z�W�X���́A�x���M�[�̐�v�҂����̋�����n�wTYNE COT MEMORIAL�x�ɁA���̍�����������ꂽ�B�z�W�X���̖��O�́A�����̐�v�҂̖��O�ƂƂ��ɁA���ɍ��܂�Ă���B�i�摜��j�܂��A�p�A�M�푈��n�ψ���(the

Commonwealth War Graves Commission)�̃E�F�u�T�C�g�ɁA�ނ̖��O�̋L�ڂ����邱�Ƃ��o����B

|

�\���� �\

<�{�[�_�[�����h�O����>

� The Boats of the "Glen Carrig"

1/2/3/

��َ�����`����

1/2/3/

�The Ghost Pirates

1/2/3/

��i�C�g�����h

1/2/3/4/5/6

�\�A��Z�ҏW�\

��H���l�J�[�i�b�L

1/2/

�Captain Gault

�\�Z�ҏW�\

�Men of the Deep Waters

�The Luck of the Strong

�EPoems and The Dream of X

��C�ӂ���

�Out of the Storm

�EThe Haunted Pampero

�ETerrors of the Sea

�EThe Collected Fiction of William Hope

Hodgson

�EThe Wandering Soul

���̐��i���{�Ǝ��ҏW�j

�\���W�\

�EThe Calling of the Sea

�EThe Voice of the Ocean

�EThe Lost Poetry

�\�Z�ҍ�i�\

�\����Z�ҁ\

�E��̐�

�E����ꂽ�q�������̒J

�E�z�����

�E�̑D

�E�Î�̊C����

�E��j�D

�E�M�т̋��|

�E�C�n

�E�����̋��|

�E�C���̒��ɐ��ނ���

�E�A��D��V�������[�P������

�E�����V���O���̏�g��

�E�Y���D�̓�

�E�O���C�P�����̔���

�E�J�r�̑D

�E�E�h�̓�

�E���̖`��

�E�łɕ�������Ăѐ�

�E�~�h�����ɐ��ނ���

�E���̏��_

�E�D���ɂ�

�E�z�[���e�b�h�E�h�p���y���h

�E�����

�E�ꂽ��

�E�킽���̉Ƃ́A

�F��l�̉ƂƌĂ��ׂ��ł���

1965�N�F����̐푈

�\����Z�ҁ\

�EThe Albatross

�EA Timely Escape

�EThe Heathern's�@Revenge

�EThe Captain of the Onion Boat

�EBullion

�EThe Phantom Ship

***

�ER.M.S Empress of Australia

|