|

はじめに

ホジスンの生涯

主要単行本リスト

ホジスン関連年表

―沈黙の家から―

・四大長編の執筆時期について

・夏目漱石は『異次元を覗く家』を読んだことがあるのか?

・ホジスン対フーディニ

・ホジスン作品の古書価のはなし

・ラヴクラフトのホジスン評

・マタンゴのはなし

―試訳―

・The Goddessof Death

(死の女神)

・Eloi Eloi Lama Sabachthani

(エリ・エリ・レマ・

サバクタニ)

・Through the Vortex of A Cyclone

(サイクロンの渦を抜けて)

・Date 1965: Modern Warfare

(1965年:現代の戦争)

・The Riven Night

(裂かれた夜)

・The Haunted Pampero

(ホーンテッド・”パンペロ”)

・The Room of Fear

(恐怖の部屋)

・Out of the Storm

(嵐より)

リンク

Sigsand

manuscript

漂着の浜辺から

Seaside

Junk Foods |

僕がT・・・という町に到着したのは十一月も終りの頃だったが、町には恐怖が蔓延ているということに気がついた。フランス人が上陸を試みようとしているのかい、という僕の軽口に対する回答として、敬虔な町の人々の中を狂ったように駆け抜けてゆくという、徘徊する石像にまつわる痛ましい話の数々を聞かされた。既に一ダースもの犠牲者が出ていたが、その最初の犠牲者となったのは可憐なサリー・モーガンという女性で、町でも評判の美人だったということだった。

僕が知り得たのはそれが全てだった。どこへ行っても同じ話を聞かされるのだ。「おやおや!何と無知で、何と迷信深いんだろう!」僕はそう思い、これはきっと人殺しの悪党どもの仕業にちがいないと考えた。後になって僕はその考えを改めることになる。僕は、この悲劇がすべて公園の近くで起こったものであること、また、日中はその公園でこの《歩く大理石象》は何食わぬ顔をしてきちんと台座の上にかしこまっているということなどを掴んだ。

歩く石像の話を調べるうちに、僕はこの出来事に大いに興味を持った。既に僕は心の中で、この事件のことを調べて、町の人々がいかに無知であり、間違っているのかを白日の下に晒してやろうと考えはじめていた。だがそれはさておいても、この出来事は興味深かった。町をぶらぶらと歩きながら僕は、歩く大理石の石像なんてものを信じている人々のことを愚かだと考えて、鼻で嘲笑った。気の毒に!馬鹿ばっかりだな!宿に着いた時、僕は宿の主人から、僕の古い友人であり、学友でもあるウィリアム・ターナーがかねてからここに滞在しているということを聞かされ、嬉しく思った。

その夜のこと、僕が夕食をとっていると、彼が勢い込んで部屋の中に飛び込んできて、再会を喜んだ。

「おい、そういえばお前は今この町を騒がしている正体不明の怪物についての話は聞いたか?」やがて彼は声を落として行った。「そいつはとても恐ろしいやつでね、俺たちはみんな、一体全体どうしてそいつがこんなにも長く捜索の手から逃れ続けることが出来るのか分からないんだ。もっとも」と彼は続けた、「歩く石像についての話は全く馬鹿げた戯言だがね。でも驚いた事に、沢山の人たちが信じている」

「君はもしかしたら、そいつを僕たちの手で捕まえようと言うつもりじゃないだろうね?」僕は言った。「それはちょっと血が騒ぐね。それに、僕たちも少しは公共の利益になることをすべきだろうしね」

ウィルは微笑んだ。「そっちがその気なら、俺は乗るよ。お前さえよければ、今夜公園を散歩してみないか。ひょっとしたら、何かを見ることが出来るかもしれない」

「いいよ」と僕は力強く言った。「何時にしようか?」

ウィルは懐中時計を取り出した。「今は八時半か。十一時にしないか?そのくらい遅い方がいいだろう」

僕は同意し、それから彼をワインに誘った。彼は受け入れ、それから僕たちは昔の思い出に浸りながら、愉しい時間を過ごした。

「武器はどうしようか?」やがて僕は訊いた。「念のために何かを携帯するのが賢明だと思うんだが?」

答える代わりに、ウィルはコートのボタンを外して、鈍く光るピストルの柄を見せた。僕は頷いた。それからトランクの方へ向かった。そしてトランクの蓋を開き、常々携帯している二挺の美しい拳銃を彼に見せた。拳銃に弾を込めると、僕はサイドポケットに忍ばせた。その直後に時計が十一時を告げ、それを合図に僕たちはコートに袖を通すと、家を出た。

外はとても寒く、冬の風が夜の中で唸るような音を立てていた。公園の入り口に辿り着いた時には、僕たちは知らず知らずのうちに互いに寄り添い合っていた。

どうしたものだろうか、僕は次第に自分の冒険心が萎えて、この場所を離れて光のある大通りに戻りたくなっていた。

「ちょっと像を見るだけだよ」とウィルは言った。「そしたら家に戻って寝よう」

数分後、僕たちは繁みの向こうの少し空いた場所に辿り着いた。

「ここにいることにしよう」とウィルは囁いた。「ちょっとでもいいから月が出ないかな。そうすればものがよく見えるようになるのに」彼は僕たちの右手にある暗がりを見詰めた。「とっ捕まえてやる」と彼は呟いた。「一部始終を見ることが出来たらな」

左手の方向をちらりと見た僕は、一本の小径があるのに気付いた。小径は急な坂道を描き、その遥か下方の行き着く先には、煌く水の光があった。

「公園の池だよ」ウィルは僕のちょっとした疑問に答えて、説明してくれた。「恐ろしく深いんだ!」

彼は顔を背けた。それから僕たちは二人とも、繁みの中に空いた黒い隙間からじっと公園を窺った。

その直後、雲が切れて束の間晴れ上がり、月光がいっぱいに降り注いだ。そして低木の繁みに囲まれたその場所を、一様にはっきりと照らし出して見せた。それはほんの一瞬の輝きだったが、充分すぎるほどであった。台座は黒く大きく存在していたが、その上に像はどこにもなかったのだ!

ウィルの呼吸が荒くなり、僕たちは愚かにも、思わず立ち上がってしまった。それで僕たちは慌てて引き返し始めた。二人とも無言だった。移動しながら、僕たちはおどおどとあちらこちらを窺った。帰る道も半ばほどを終えた、まさにその時だった、僕は背後に何かが動くのを捉えた。僕は左手の繁みの薄暗い影の中に目をやった。するとそこから、巨大で、白くて、頭に黒い冠を被った、彫刻めいた顔がいきなり突き出された。

僕は甲高い叫び声をあげて、後ろへよろめいた。ウィルが振り返った。「おお、助けくれ!」僕はウィルの叫び声を耳にしたが、そのまま彼は走り出していた。

《そいつ》は影の中から現れ出た。そいつはまるで巨人のように見えた。僕は足が竦んでしまっていた。だが《そいつ》がこちらに向かって来た時、僕も踵を返して走った。僕の目には、そいつの手の中に何か捻りあげた布のように見えるものが握られているのが映った。ウィルは何ヤードも先んじていた。背後には、静かで巨大な、恐るべき存在が駆けてきていた。 《そいつ》は影の中から現れ出た。そいつはまるで巨人のように見えた。僕は足が竦んでしまっていた。だが《そいつ》がこちらに向かって来た時、僕も踵を返して走った。僕の目には、そいつの手の中に何か捻りあげた布のように見えるものが握られているのが映った。ウィルは何ヤードも先んじていた。背後には、静かで巨大な、恐るべき存在が駆けてきていた。

もうすぐ公園の入り口だった。僕は肩越しに後ろを見遣った。《そいつ》は急速に僕たちに近付いて来ていた。僕たちは前方目指して疾走した。公園のゲートは百ヤードほど先にあった。そこは安全で、光に満ちた通りなのだ。僕たちはそこに辿り着けるだろうか?たった五十ヤード進んだだけで、胸は張り裂けそうに思えた。距離は縮まっている。ゲートがどんどんと近付いて。……僕たちは通り抜けた。通りに出てからも走り続けた。それから振り返った。《そいつ》は姿を消していた。

「神様、ありがとう!」僕は喘いだ。そして安堵の息を吐いた。

少し経って、ウィルが言った。「俺たちはなんて腰抜けなんだろう」僕は何も言わなかった。僕たちはホテルへの道を辿り始めた。僕は混乱していて、自分の頭の中を整理したかった。

次の日の朝、僕が気の抜けた様子で朝食を摂っていると、ウィルが入ってきた。僕たちはお互いを、決まりが悪そうに見交わし合った。ウィルは椅子に座った。やがて彼は口を開いた。

「俺たちは臆病者だな!」

僕は何も言わなかった。それは本当のことだったからだ。それに、見知った事実が鉛のように僕を押しつぶそうとしていた。

「なあ!」ウィルが鋭く張り詰めた声で言った。「俺たちはこの出来事に最後まで付き合う必要がある。自分自身の名誉のために」

僕は彼をじっと見詰めた。彼の毅然とした声調は、僕に新鮮な希望と勇気を与えてくれるように思えた。

「まず最初にしなければならないことは」と彼は続けた。「それは大理石像に何か細工が施されていないか、それから、誰か俺たちをからかおうとした人間がいないかどうか、それを確かめることだが……きっとそいつには何らかの方法で石像を動かすことが出来るのだろう」

僕は立ち上がってテーブルから離れ、窓の方へ移動した。外には前夜に降った雪が厚く積もり、大地は一面の銀世界へと変わっていた。その光景を見た時、突然一つのアイデアが閃き、僕は急いでウィルの所へ取って返した。

「雪だ!」僕は叫んだ。「何かがいたとしたら、足跡が見つかるはずだ」

ウィルは怪訝な顔をしてこちらを見詰めていた。

「石像の周りだよ」と僕は説明した。「もう一度行ってみよう」

彼は僕の言葉が何を意味しているのかを悟り、立ち上がった。数分後、僕たちは公園へ向かってせっせと大股で歩いていた。僕たちは脇目も振らずに昨夜の場所へと向かった。そこが視界に入ったとき、僕は驚きの声をあげた。台座の上は、昨夜僕たちを追いかけてきていたのと同じ石像が載っていたのだ。像は直立し、見えない眼で眩しそうに虚空を睨んでいた。

ウィルの顔には期待の色が浮かんでいた。

「見ろよ」と彼は言った。「元に戻っている。あれが自分で元の場所に戻れるはずはないだろう。だから足跡さえ調べれば、何人の悪党どもがこの事件に関わっているのか判るに違いないぞ」

彼は雪の上を横切って先へ進んでいった。僕も後に続いた。台座に近付きながら、僕たちは慎重に地面を調べた。だが全く途方に暮れたことに、雪には踏み荒らされた跡はなかった。続いて、僕たちは石像そのものに注目し、ウィルがこれまでにも何度も行ってきたことではあったが、注意深く精査した。だが、怪しいところは何一つ見つけることはできなかった。

これは記憶に留めておくべきだろうが、僕が初めてそれを見たとき---今はすっかり理性的になっているが---僕たちが闇の中で見たものが、動くはずもない大理石像が歩いているのを見たのだと町の人々に信じさせるための単なる仮装にすぎなかったとは、自分自身に対してさえ認めることが出来なかったということだ。昼間の明るい光の中で見る大理石像は、何らかの神を形どったものであるようだった。だがそれが何の神像なのかは僕には分からなかった。それでウィルに訊いてみたが、彼も首を振って見せた。

像の高さは8フィートか、おそらくはそれよりも少し低いぐらいだった。顔は誇張されていて---実際には全身に渡ってだが---極端に残忍な表現に彩られていた。

頭には大きな、何か真っ黒なもので作られた、奇妙な形をした被りものが載っていた。身体はひと塊りの乳白色の大理石から彫り出されており、腰には優美な一枚の布を纏っていて、それが襞になって垂れていたが、その布は細く黒いガードルで留められていた。腕は無造作に脇にあったが、右手はガードルに似た色合いの捻れた布を掴んでいて、それが手の中から垂れ下がっていた。左手には何もなく、軽く握られていた。

ウィルは常に像のことを『神』のようだと言っていた。だがこうして、様々な細部をつぶさに観察するうちに、疑いが僕の心の中に芽生えた。それで僕はウィルに、それはもしかしたら間違いで、性別をイメージしたものではないだろうかと言ってみた。

少しの間、彼は考えているように見えた。それから神妙な顔をして、男神か女神であるかには余り注意を払っていなかったと言った。問題は、像が台座から離れることができるような力を持っているのかどうかではないのか?

僕は非難がましく彼を見た。

「君は本当にその馬鹿げた噂を信じているんじゃないだろうね?」僕は諌めるように言った。

彼は不機嫌に頭を振った。「いや。だがお前は、いや誰でもいいんだが、他の普通の論法で、昨夜起こったことを完璧に説明できるというのか?」

これには満足の行く返答も出来ず、僕は黙り込んでしまった。

「残念だが」とウィルはやがて言った。「俺たちがこの神について知っていることはほとんどない。しかもそれを俺たちに教えてくれたであろうただ一人の男は既に死んでこの世を去ってしまった---神のみぞ知る場所にね!」

「それは一体誰のことだ?」僕は訊いた。

「ああ、そうだった。俺は君が知らないのを忘れていたよ!ええと、つまりこういうことだ。数年にわたって、この場所にはワイマンという年配のインド人の大佐が住んでいたんだ。彼は変わり者で、何があろうとも、誰とも一切関わろうとはしなかった。実際、年をとったヒンズー教徒の使用人を除いて、彼は誰とも会おうとさえしなかったんだ。それが、九ヶ月ほど前のこと、彼と彼の使用人が惨い殺され方をして発見された。医者の話だと、絞殺だということだった。だが何より意外だったのは、彼の意思によってその広大な地所が、例えば公園などの施設として使用するようにと、T・・・市の市民に残された寄贈されたということだった」

「絞殺、と君は言ったね?」僕はウィルを訝しげにに見詰めた。

彼は一瞬呆けたように僕を覗い見たが、僕の言わんとすることを理解すると、表情が変わった。彼は驚いたように僕を見詰めた。「なんてことだ!君はまさか?」

「そう、その老人もきっとそうだと思うんだ。他の人々を殺した殺人鬼は常に絞殺という手段を使っていた。被害者たちの身体は、君が話してくれたように、そういう痕跡があった。それに、他にも僕の説を裏付けることがある」

「何だって!お前は本当に大佐が同じ殺人者の手にかかって死んだと……?」

彼の言葉は虚空に途切れた。

僕は頷いた。

「だけどさ、もしお前が正しいとしてだ、大佐たちが殺されてからサリー・モーガンが殺されるまでの間には、七ヶ月ほどあったが、その間には誰一人として命を奪われなかったんだ。なのに今になって……」彼は大きな身振りで腕を広げて見せた。

「神のみぞ知るだよな!」と僕は言った。「僕には分からないよ」

それからしばらく僕たちはあらゆる方向から議論を尽くしたが、納得のゆく結論には達しなかった。

町へ戻る途中、ウィルは僕に、彼がこっそりと石像から欠いてきた小さな白い大理石の破片を見せてくれた。僕はそれをつぶさに観察した。だが、調べれば調べるほど、それは大理石以外の何者でもないという結論にしかならなかった。

「大理石は大理石だ」とウィルは言った。「他のものかもしれないと思う方がおかしいのさ」僕はそれを否定できなかった。

それから数日のうちに僕たちは公園を訪れたが、何も変化はなかった。石像は僕たちが最後に見た時そのままにそこにあった。

一週間が過ぎた。そしてある夜明け前の早朝、僕たちは絹を裂くような悲鳴で眠りから引き戻された。その後には断末魔のような叫びが続き、最後にはゴクゴクという、呟きのように喉を鳴らす音がして、それから全てが静まり返った。

躊躇うことなく、僕たちはピストルと火の点いた蝋燭を手にして部屋から飛び出し、玄関口へ急いだ。僕たちは勢いよくドアを開いた。外は夜の静寂に包まれていた。雪が降って、地面は白い真綿に覆われていた。

最初、僕たちの目には何も見えなかった。だがその後僕たちは、ドアに向かおうとする姿勢で、階段に覆い被さって倒れている一人の女性の姿を捉えた。外に飛び出し、僕たちは彼女を抱え上げてホールの中まで運び込んだ。そこで僕たちは、彼女がこのホテルのウェイトレスの一人であることに気が付いた。ウィルが彼女の襟を解いて喉を露出させると、そこには輪状の青黒い痣があった。

彼は深刻な顔をして、声は震えていたが、それは恐怖のせいではなかった。彼は僕に言った。「服を着て跡を追うんだ。無駄にできる時間はない」彼は神妙に微笑んだ。「今度こそは逃げるわけには行かない」

ちょうどその時、宿の主人が現れた。彼は少女を見て、それから僕たちの話を聞くと、恐怖と驚きで雷に打たれたようになってしまい、手を力なく差し出すことで精一杯だった。僕たちは彼の元に少女を残して部屋へと向かい、急いで服を着替えた。それからホールにとって返したところ、気の毒な犠牲者の周りに女性たちが騒がしく群がっているのを見つけた。

バーの中から声がするのを聞いた僕は、ドアを押して中に入ったが、中には数人の給仕の男たちがいて、興奮した口調でこの惨劇について討議しているのを見つけた。彼らが僕が入ってきたことに気付いて振り返ったので、僕は彼らに、自分たちに合流して手助けをしてくれる人はいないだろうかと呼びかけた。すぐに逞しい若い男が前に進み出たが、それに続いて、ちょっと躊躇った後、二人のやや年配の男たちが名乗りをあげてくれた。そうして充分な人数が揃ったので、僕は彼らにずっしりとした棍棒とランタンを持ってきてくれるように頼んだ。

準備が整うとすぐに僕たちは出発した。ウィルと僕が先頭に、他の三人が僕たちに続いた。夜はもうそれほど暗くもなく、雪も軽く思えた。目抜き通りの突き当たりで、男たちの中の一人がハッと息を呑んで前方を指差した。

そこには、薄暗い視界の向こうに、そっと音を立てずに雪の上を大股で歩き去って行く白い巨人の影があった。音を立てないようにと皆に呼びかけ、急いで我々は前に向かって走った。雪が僕らの足音を消してくれた。僕たちはそいつとの距離を急速に詰めていった。不意にウィルが躓いて前のめりに倒れ、その衝撃で彼の持っていたピストルのうちの一丁が暴発した。

すぐに《そいつ》は辺りを見回し、次の瞬間、大きく跳躍して僕らから離れていった。ウィルはすぐに立ち上がり、自分の失態に悪態をつくと、再び追跡に加わった。だがそいつが公園の中に入ると、追跡は困難になった。我々が距離を詰めるにつれて、僕の目にはっきりと映ったものは、そいつの黒い頭飾りと、そして右手に持った何か黒っぽいものだった。だが僕を一番驚かせたのはそいつの巨体だった。そいつは確かに、あの大理石の女神像と同じくらいの背丈だったのだ。

僕らは追跡を続けた。そいつとの距離が百フィートを切った時、そいつはぴたりと立ち止まり、こちらを振り向いたが、僕はあの時の凍り付くような恐怖を僕は決して忘れないだろう。そこに立っていたのは、頭の天辺から爪先まで、その細部に至るまで完璧に、あの大理石の女神そのものだったのだ。その衝撃に僕たちは呆然とした。だが、我に返って僕はピストルを構え、発砲した。それが呪文を打ち破ったかのように、僕たちは一丸となって前に突進した。それと同時に、そいつは閃光のようにサッと身を翻し、瞬時にして我々を置き去りにしてしまうほどの速さで逃走を再開した。

見失うのではないか、という懸念が僕の頭にちらついた。それで僕は三人の男たちを公園の池に沿って右の方向へと向かわせて、ウィルと僕はそのまま追跡を続行した。少しして、その怪物は角を折れて小路に入り、姿を消した。だが僕はあまり心配はしていなかった。というのは、僕はそいつが不覚にも三人の男たちの手に落ちるための道を選んだのだと確信していたからだ。そして彼らが戻ってきた、その時には……そうとも!その時には、全ての謎と怪奇が解き明かされるのだろう。

僕らは走った。おそらく一分ほどが経過した頃だっただろう。突然前方からしゃがれた叫び声が聞こえたかと思うと、その後に大きな悲鳴が続き、ぱったりと静まり返った。嫌な予感に突き動かされ、僕は前に向かって疾走し、ウィルも僕のすぐ後に続いた。曲がり角を曲がったところで、僕たちは二人の男たちが地面に横たわっている何かの上に覆い被さるようにして身を屈めている所に行き逢った。

「取り押さえたのか?」僕は興奮して叫んだ。男たちはさっと振り返り、それから僕を認めると、慌しく手招きをした。すぐに僕は彼らに合流し、そして無言の肉体の傍らに跪いた。何ということだろう!それは最初に名乗りを挙げてくれた、あの勇敢な若者であったのだ。彼の首は折れているように見えた。立ち上がり、僕は男たちに説明を求めた。

「つまりこういうことなんです、旦那。彼の名前はジョンソンと言うんですが」と死んだ男に会釈してみせて「彼はわたしらよりもずっと足が速いもんで、先に行ったんです。で、わたしらは彼に追いつくちょっと前に、彼の叫ぶ声を聞きました。わたしらはすぐ後ろにいたんです。わたしらが彼に追いついて、彼の姿を見つけるまでの、ほんの三十秒かそこいらの時間で、そんなことができるなんてとても信じられやしません」

「あなたは何かを見ませんでしたか……」僕は言い澱んだ。正気ではないような気がしたからだった。だが、僕は先を続けた。「《あれ》のことですが……言っていることが分かりますか?」

「ええ、旦那さん。少なくとも、わたしの友人はそのようです。彼はそいつがここの繁みを横切って行ったのを見たと。それで……」

「行くぞ、ウィル!」僕は話が終わるのを待たずに叫んだ。そしてランタンの光で前を照らして、低木の中に突入した。殆ど行かないうちに、光は聳え立つ人影をくっきりと照らし出した。ぶつかる音がして、僕のランタンは粉々に砕け散った。僕はそれを地面に投げ捨てた。すると何かが繁みの間を縫って移動していった。繁みから飛び出した時、僕らは間一髪で、そいつが池の方へ走って行く姿を視野に捉えた。僕らは同時にピストルを構え、発砲した。火薬の煙が晴れた時、僕は《そいつ》が柵を乗り越えて、水の中に飛び込むのを見た。微かな水飛沫の音が僕たちの耳に届き、それから---静寂がやってきた。

急いで僕たちはその場所へ向かって走ったが、何も見ることは出来なかった。

「多分、命中したと思う」と僕は言ってみた。

「忘れてるんじゃないか」とウィルは引きつったように笑った。「大理石は水に浮かないぜ」

「茶々を入れるなよ」と僕は腹を立てて言った。だが、それが”本当は”一体何だったのかを知る、何らかの手がかりになるとは感じていた。

数分間、僕たちは待った。だが何も見えては来なかった。それで僕たちは、仲間の遺体を運ぶ男たちを先頭にして、ゲートに向かって移動を始めた。帰路には、大理石像の立っていた小さな広場を通り抜ける。僕たちがそこに差し掛かった時、辺りはまだ暗かった。

「見ろよ、ハートン、見ろよ!」ウィルの甲高い声が上がった。僕はさっと首を回した。困惑の余り、一瞬、頭の中が真っ白になった。その時、僕たちは大理石像のある場所を正面にしていたのだが、ウィルがランタンでそちらの方向を照らして見せたのだ。だが、台座の上には何も乗ってはいなくて、滑らかに剥き出しになっていた。

撲はウィルを横目で見た。彼が手に持っているランタンは、明らかに震えていた。僕はもう一度台座を呆然と見詰めた。それから僕は台座の上によじ登り、手でその上をゆっくりと撫でた。そこには何だか違和感があった。

その後僕は台座の周りを一、二周した。だが無駄だった!この時には何もおかしな所は見つからなかった。僕の目に映るもの、それは何も載っていない台座だけだったが、しかしほんの数時間前には、そこにはどっしりとした大理石の彫像が立っていたのだ。

僕たちは黙ってその場所を離れた。冷たくなった仲間を運ぶ男たちが僕らの前を歩いていた。幸い薄暗い中だったので、彼らは女神像が消えてしまっていることに気付かなかった。

悲しみに沈んだ僕たちの一行が町に入った時には、夜は白々と明け始めていた。既にその二ユースは広まっていたようで、大勢の町の人々が僕たちをホテルへと先導してくれた。

その日一日中、多くの男たちが手に手にハンマーを持っては公園に向かい、像を破壊してしまおうとしたが、ほどなく黙りこんで帰って来ては、畏怖したような様子で、像が消えてしまって、ただ大きな台座だけが残っていると告げた。

僕の心は晴れなかった。その衝撃は僕を徹底的に狼狽させた。そして無力感が僕を打ち拉いだ。

真夜中頃になって、疲れ果てた僕はようやく床についた。次の日、ハッとして目覚めたのはもう朝も遅い時間だった。思い付いたことがあって、僕はベッドを抜け出すと、急いで服を着替えると、階下に下りて行った。バーの中で宿の主人を見つけると、僕は彼に、ワイマン大佐の蔵書がどこに移管されているのかを教えて欲しいと頼んだ。

彼はちょっと考えてから頭を掻いた。

「だんな、あたしには正確なことはわかりません。ですが、町役場の記録係をしてなさるジェプソンさんならきっと、だんなが知りたいと思ってなさることを、なんなくお答えすることが出来ると思いますよ」

どこに行けばその職員に会えるのかを聞いたあと、僕は宿を出たが、それからほどなくして僕は、四十歳くらいの血色のよい顔色をした男と気持ちのよい会話を交わしていた。

「大佐の蔵書ですか!」と彼は落ち着いた声で言った。「確か、こちらです、ハートンさん」そして彼は僕を両側にずらりと本が並んだ、細長い部屋に案内してくれた。

僕の目的は、大佐の蔵書に紛れて、彼の日記かさもなくば彼がインドで過ごした日々の記録が残されていないかどうかを調べることにあった。二、三時間ほど、僕はしらみつぶしに調べた。そしてまさにもう投げ出そうかと思った時、僕は目的のものを見つけ出した。それは小さな緑色の装丁の本で、酷く読みにくい、細かい字でぎっしりと記されていた。

その本を開くと、大理石の女神を描いた荒いペン画の顔が、じっとこちらを覗き込んでいる姿が僕の目に飛び込んで来た。

その絵に続くページを僕は熟読した。そこには大佐と彼の従者たちが絞殺強盗団員(訳注/Thugs:昔のインドの秘密結)の撲滅という仕事に従事していた時に、彼らがそれまでに見たことのあるどんなインドの神にも全く似ていない白い大理石の巨大な偶像を発見することとなった経緯について、不思議な物語が展開されていた。

全体に目を通してみて、撲はバンガローパークの彫像がそれであるとさらなる確証を持ったのだが、そこには寺院の僧侶たちとの激しい戦闘についての言及があり、大佐はすんでのところで、曰く「最も巨大な男であり、怒りに我を忘れている」高僧の手に掛かって死ぬ運命から逃れることが出来たのだということだった。

最終的には寺院を占拠したのだが、その時彼らは寺の神像に混じって、ヨーロッパでは知られていない、異形のカーリー神---死の女神を発見した。その寺院はそれ自体が邪教徒の総本山であり、彼らはそこで残忍で忌々しい儀式を行っていた。

その後、日記によると、偶像を破壊することを嫌った大佐はそれをカルカッタに持ち帰り、それを発見した寺院のほうを取り壊してしまった。

後になって、大佐はその神像をイギリスへ搬送する手筈を整えた。それから時を経ずして、彼は道半ばのまま任期が切れて、故国に戻ったのだった。

それが全てだった。だが僕には、その本を最初に開いた時点と比べて、幾らかでも解決に近付いたという気にはなれなかった。

立ち上がり、僕はそれをテーブルの上に置いた。そして帽子に手を伸ばした時、僕は床に二つ折りになった紙が落ちていることに気が付いた。それは明らかに僕が読んでいた日記から落ちたものだった。前かがみになって、僕はそれを拾い上げた。紙は汚れていて、所々に判別し難い部分もあった。しかしそれは僕を驚かせるのに充分な内容だった。ここに至って、ついに僕はこの手に、我々を取り巻いている恐るべき謎を解く鍵を掴んだのだ!

急いで僕はその紙を小さく折りたたんでポケットに入れ、それからドアを開けて、部屋から飛び出した。ホテルに辿り着くと、僕は階段を駆け上がり、座って読書をしていたウィルの所へ向かった。

「分かったぞ!分かったぞ!」僕は息せき切って言った。ウィルは椅子から飛び上がった。彼の目は興奮に輝いていた。僕は彼の腕を掴み、説明のために立ち止まることもなく、帽子を被る時間も与えず、通りへと連れ出した。

「来いよ」と僕は叫んだ。

僕たちが通りを走り抜けて行く姿を人々は好奇の目で見詰め、そしてその多くは僕たちに合流して付いて来た。

そうしてついに我々は、空の台座のある広場へと到着した。そこで僕は少し立ち止まって、息を整えた。ウィルは僕を好奇の目で見ていた。群集は少し離れた場所で、半円を描くようにして僕らを取り囲んでいた。

僕は黙って台の上に登り、それから前屈みになって、その下に手を伸ばした。大きなカチリという音がしたので、僕はさっと後ろへ飛び退いた。何かが台座の真中から、ゆっくりと厳かに持ち上がって来た。

一瞬、誰もが押し黙った。それから、大きな悲鳴が群集の中から起こった。「彫像だ!彫像だ!」そして何人かが走り始めた。さらにまたカチリという音がして、カーリー……死の女神が完全に起立した。

再び僕は台へ上った。群集の怖気は消え去り、息を呑んで僕を見詰めていた。しばし僕は手探りをした。すると台座の片側が引っ込んだ。僕は黙って手を挙げた。誰かがランタンを用意してくれたので、僕はそれに火を点し、開いた場所にかかげた。穴は十フィートほどの深さがあり、その下は土になっていた。僕は下をじっと覗き込んだ。闇に慣れるにつれて、撲はそれが台座の真下に作られた正方形の壕であることを知った。

ウィルが僕の側にやって来て、肩越しに覗き込んだ。

「梯子がいるな」と彼は言った。僕は頷いた。彼は一人の男を使いに出した。梯子が来ると、僕たちはそれをしっかりと下に着くまで降ろした。それから最後の確認をした後、僕たち二人は慎重に下りて行った。

僕はその場所の広さに驚いたことを覚えている。そこには、程よい大きさの一室と呼んでもさしつかえないほどの広さがあったのだ。下に降り立って周りを見回している時、ウィルが僕を呼んだ。彼の声には、激しく動揺しているような響きがあった。部屋を横切りながら、僕は彼が地面に散乱しているゴミの数々を見ているのだということに気付いた。ブリキ、壜、缶、くず、少し水の入ったバケツ。そしてその先には簡素な作りのベッドがあった。

「誰かがここに住んでいるんだ!」彼は僕を呆然と見詰めた。「まさか、そんなことは……」彼は口を開いたが、言い澱んだ。「いや、そんなことはありえない……」彼はそう言って頭を振ってみせた。

「ああ」と僕は答えた。「『あれ』であるはずがない」

僕は同意した。ウィルは考え込んでいた。その時、彼はこの事実の持っている重要な意味を理解したようだった。そして彼の顔には安堵の表情がよぎった。

その直後、僕は一つの発見をした。左手方向の奥の角に粗雑なカーブを描く入り口があり、どうやら小さなトンネルのようだった。反対側にも似たような穴が空いていた。ランタンを下げて、僕は右側の穴を調べたが、何も見えなかった。少し腰をかがめれば何とか歩いて進むことが出来そうだったので、僕たちは少し進んでみたが、穴は石と土に阻まれて行き止まりになってしまった。台座の下の空間に戻り、僕たちはもう一つの穴を試してみたが、するとすぐに、その穴が着実に下方へ向かっていることに気付いた。

「池の方へ向かっているようだ」と僕は言った。「気をつけたほうがいいな」

数フィート先でトンネルは広くなり、高さも出てきた。そして僕は仄かな輝きを目にしたが、近付くにつれて、それが水であるということが分かった。

「これ以上は無理だ」とウィルは言い放った。「君の言うとおりだ。俺たちは池のところまで降りてきた」

「だが、一体誰がこんなトンネルを作ったんだ?」僕は周りを見渡して言った。「この穴は、池の水面下にまで伸びているぞ」

「女神のみぞ知る、だ」ウィルは答えた。「俺はこの穴が、何世紀も前に---おそらくクロムウェルの時代に---作られた、抜け穴の一つじゃないかと思う。ワイマン大佐の地所はとても由緒正しく、どのくらい前からのものかわからない。かつてここは年取った男爵の持ち物だったんだ。だが、ここには何もない。俺たちはもう立ち去るべきだろうな」

「ちょっと待ってくれ、ウィル」と僕は言った。池の中に向かって彫像が大きく跳んだという記憶が、そのとき僕の脳裏に蘇ったのだ。

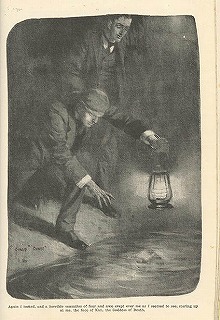

僕は屈みこみ、手にもったランタンを、僕たちの行く手を妨げている水のすぐ近くにかかげた。 僕は屈みこみ、手にもったランタンを、僕たちの行く手を妨げている水のすぐ近くにかかげた。

その時僕は、何か朧げな白いものが水面の数インチほど下に浮かんでいるのを見た気がした。思わず左手でしっかりとランタンを握り締め、そして右手の指を震わせながら開いていた。

撲が見たものは一体何だったのか?僕はまるで自分が水そのものであるかのように、冷たく凍り付いたように思った。僕はウィルを一瞥した。彼は僕の少し後ろで、無防備のままに立っていた。明らかに彼は、今までのところ、何も見ていないようだった。

また僕は水面を覗き込んだ。そして、カーリー神……死の女神が僕を見上げている顔を見ていると気付いた時、恐怖と畏怖のぞっとするような感覚が僕の背中を這った。

「見てくれ、ウィル!」と僕は叫んだ。「幻を見ているんだろうか?」

僕の視線を追って、彼は暗い水の中をじっと覗き込み、それから悲鳴をあげて飛びのいた。

「そいつは何なんだ、ハートン?俺には顔のように見えるぞ……」

「ランタンをかかげてくれ、ウィル」思いついたことがあって、僕は言った。「僕にはそれが何なのか、分かったかもしれない」そして僕は前に身を乗り出して、腕を肘まで水の中に漬し、何か堅くて冷たいものを掴んだ。ゾッとしたが、撲はそれをしっかりと手に掴み、引き上げた。すると水の中から、巨大な白い顔が、僕の手と共にゆっくりと浮かび上がってきた。それは巨大なマスク---僕たちの頭上に聳えていた彫像の特長を、正確に捉えた複製だった。

すっかり動揺した僕たちは、その戦利品を手に台座の所へ引き返し、梯子を登って、慈愛に満ちた光の中へ出た。そして僕らを待ち構えていた群集に、自分たちの見たものについての話をして、マスクを置いたのだった。

語るべきことは、あと少ししかない。

人夫たちが送り込まれ、彼らは水の中から頭のてっぺんから足の爪先まで真っ白に塗られた、巨大なヒンズー教徒の死体を引き上げた。その身体には二、三の弾創があった。あの夜の銃弾は的を得ており、彼は明らかに水面下から台座の下へと通じる穴に入り込もうとして息絶えたのだった。

僕たちの中で誰一人として、彼がどこから来たのか、説明できる者はいなかった。

その後、僕たちは大佐の手記の中に高僧についての言及を見つけ、彼こそが、自分の信じる恐るべき神性に対する不敬への復讐として、死の女神カーリーを装い、一連の凶事に及んだその男だという結論に達したのだった。

"The Goddess of Death"

by William Hope Hodgson

翻訳: shigeyuki

|

―長編 ―

<ボーダーランド三部作>

・ The Boats of the "Glen Carrig"

1/2/3/

・異次元を覗く家

1/2/3/

・The Ghost Pirates

1/2/3/

・ナイトランド

1/2/3/4/5/6

―連作短編集―

・幽霊狩人カーナッキ

1/2/

・Captain Gault

―短編集―

・Men of the Deep Waters

・The Luck of the Strong

・Poems and The Dream of X

・海ふかく

・Out of the Storm

・The Haunted Pampero

・Terrors of the Sea

・The Collected Fiction of William Hope

Hodgson

・The Wandering Soul

・夜の声(日本独自編集)

―詩集―

・The Calling of the Sea

・The Voice of the Ocean

・The Lost Poetry

―短編作品―

―既訳短編―

・夜の声

・失われた子供たちの谷

・陽動作戦

・石の船

・静寂の海から

・難破船

・熱帯の恐怖

・海馬

・水槽の恐怖

・海藻の中に潜むもの

・帰り船≪シャムラーケン号≫

・ランシング号の乗組員

・漂流船の謎

・グレイケン号の発見

・カビの船

・ウドの島

・岬の冒険

・暁に聞こえる呼び声

・ミドル島に棲むもの

・死の女神

・船橋にて

・ホーンテッド・”パンペロ”

・嵐より

・裂かれた夜

・わたしの家は、

祈り人の家と呼ばれるべきである

1965年:現代の戦争

―未訳短編―

・The Albatross

・A Timely Escape

・The Heathern's Revenge

・The Captain of the Onion Boat

・Bullion

・The Phantom Ship

***

・R.M.S Empress of Australia

|